如何令写字楼办公复刻温暖陪伴

更新日期:

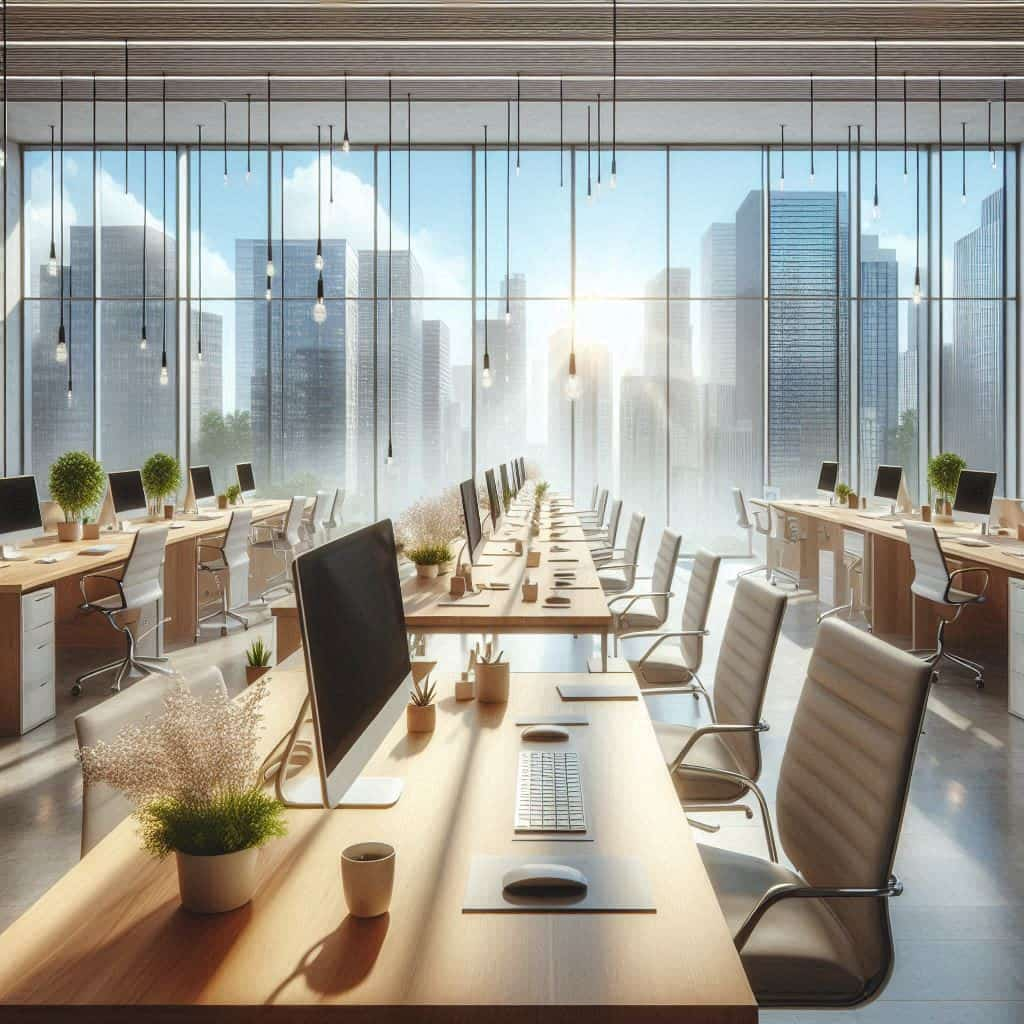

在现代都市的快节奏中,写字楼常常被视为冰冷与效率的代名词。玻璃幕墙反射着刺眼的光线,整齐划一的工位间充斥着键盘敲击声,人与人之间的互动被压缩成简短的邮件或即时消息。然而,办公空间并非只能如此。通过巧妙的设计与人文关怀,完全可以打破这种刻板印象,让职场环境拥有更多温度与情感连接。

首先,物理空间的布局对氛围塑造至关重要。开放式工位虽能提升协作效率,但也可能削弱私密感。不妨在公共区域增设小型休息角,搭配舒适的沙发与绿植,让员工在忙碌之余找到片刻放松。例如,绿地国际金融城的部分企业尝试将茶水间改造成迷你沙龙区,员工可以在此分享咖啡或闲聊,无形中拉近了同事间的距离。这种设计既保留了功能性,又为日常交流创造了自然契机。

其次,企业文化的渗透比硬件改造更能传递温暖。定期组织非正式活动——比如周五下午的读书会或手作工坊——能让团队成员在轻松环境下展现工作之外的另一面。某创意公司曾发起“午餐盲盒”计划,随机分组共进午餐的同事需完成趣味任务,结果不仅打破了部门壁垒,还意外促成了多个跨项目合作。这类活动无需高昂成本,却能有效缓解职场中的疏离感。

细节处的关怀同样不可忽视。一盏调节亮度的台灯、一张手写的生日贺卡,甚至是为加班员工准备的暖心夜宵,都能成为情感传递的载体。研究表明,当员工感受到被尊重与关注时,其对团队的归属感会显著提升。某科技公司曾在冬季为每位员工定制专属保温杯,杯身刻有个人昵称,这一举动让许多人在社交媒体主动分享,无形中强化了企业认同。

技术也可以成为温暖的媒介。通过内部平台设立“感谢墙”,允许员工公开赞赏同事的帮助;或是开发匿名树洞功能,为压力大的成员提供倾诉渠道。这些数字化工具既能保护隐私,又避免了面对面表达的尴尬,尤其适合内敛的职场文化。

最后,温暖的环境需要持续维护而非一蹴而就。管理者不妨定期收集反馈,了解员工对办公体验的真实需求。或许有人希望增加亲子互动日,有人提议开设午间瑜伽课——当个体声音被听见,集体凝聚力便自然生长。正如一位人力资源总监所言:“职场温度不在于多么宏大的举措,而在于是否愿意为‘人’而非‘效率’留出空间。”

当阳光透过落地窗洒在共享长桌上,当笑声取代沉默填满会议室间隙,写字楼便不再只是工作的容器。它可以是故事发生的背景,是联结彼此的纽带,更是让每个平凡日常变得值得期待的理由。